Perca fluviatilis LINNAEUS, 1758

Andere deutsche Namen:

Barsch, Bars, Bärschling, Barster, Beerschke, Bersich, Bersing, Berster, Bertsch, Bors, Börs, Bules, Burschig, Bürschling, Egli, Kretzer, Persch, Perschke, Pisch, Rerling, Schratz, Schratzen, Sürger, Warschin

Der Flussbarsch ist in Deutschland der am häufigsten vorkommende Vertreter der Barschartigen (Perciden). Er stellt an seine Wohngewässer relativ wenig Anforderungen. Er besiedelt Flüsse bis in die Oberläufe und ist, allerdings seltener, auch in großen Bächen zu finden. Große Seen und Weiher werden ebenso besiedelt. Im Brackwasser der Ostsee ist er gleichfalls anzutreffen. Der Barsch bildet verschiedene ökologische Formen mit verschiedenen Verhaltensmustern, die in ihren Wohngewässern unterschiedliche Teilbereiche (Uferzone, Freiwasser und Tiefenwasser) bevorzugen und dem zufolge auch unterschiedliche Nahrungsspektren aufweisen. Junge Barsche schließen sich zu Schwärmen zusammen und ernähren sich im allgemeinen von ZooplanktonIm Wasser schwebende tierische Kleinstlebewesen und kleinen Bodentieren. Mit zunehmendem Alter wird der Barsch jedoch zum Einzelgänger und lebt räuberisch von kleinen Fischen. In einigen Gewässern kann der Barsch sehr hohe Bestände bilden. Infolge von Nahrungsmangel wachsen dann die Tiere nur noch langsam (Verbuttung).

Verbreitung in Europa:

Von den Pyrenäen aus ist er nördlich der Alpen bis auf Norwegen, Schottland und der Krim in ganz Europa vertreten.

Vorkommen in Deutschland:

Der Barsch ist im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verbreitet. Er gilt als nicht gefährdet.

Gefährdungsfaktoren:

Bestandsbedrohende Gefährdungsfaktoren sind gegenwärtig nicht aufzuzeigen.

Schutz:

Es sind momentan keine artspezifischen Schutzmaßnahmen notwendig.

Zur Fortpflanzung werden in Fließgewässern oft kleinräumige Wanderungen stromaufwärts unternommen, während in stehenden Gewässern im Uferbereich abgelaicht wird. Der Barsch legt seine relativ großen Eier in Gallertschnüren ab, die er in Bändern anordnet und am Laichsubstrat (Wasserpflanzen, versunkenen Ästen usw.) anheftet. Nach ca. 3 Wochen schlüpfen die 5-6 mm großen Larven. Sie haben einen Dottersack, der zur Hälfte mit einer Ölkugel gefüllt ist. Hierdurch verringert sich ihr spezifisches Gewicht, was ihnen ein passives Schweben im Wasser erleichtert. Nach einigen Tagen erlangen die Larven die volle Schwimmfähigkeit und beginnen mit der aktiven Aufnahme von Nahrung, die aus kleinstem ZooplanktonIm Wasser schwebende tierische Kleinstlebewesen besteht.

| Anzahl Eier pro Weibchen: | bis 300.000 |

| Eigröße: | 2.0 – 2,5 mm |

| Fortpflanzungszeit: | März – Mai |

| Geschlechtsreife: | M: 2. Jahr; W: 2. – 4. Jahr |

| TagesgradeTagesgrade sind die Summen der Tageswassertemperaturen über die Entwicklungszeit von Fischeiern: | 140 |

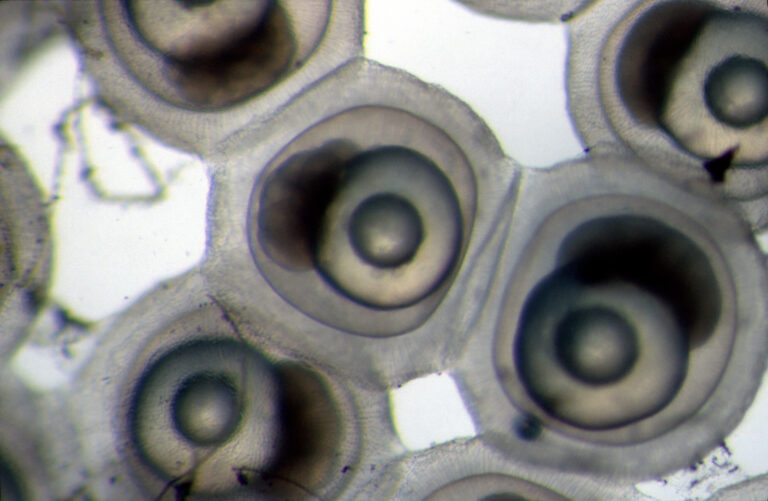

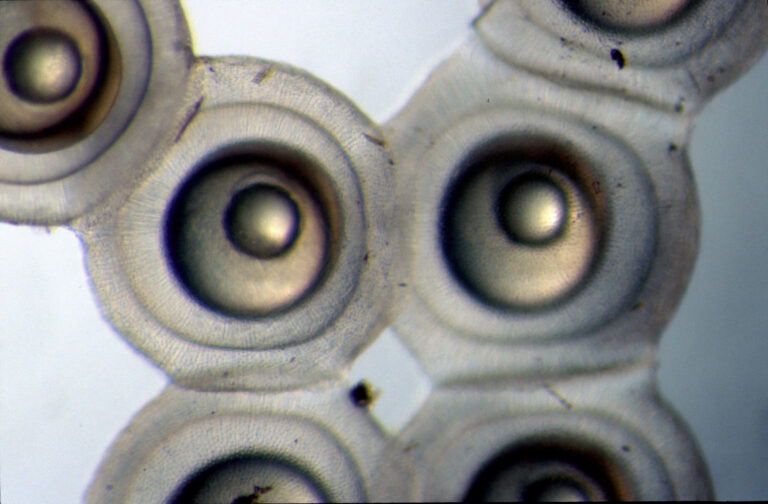

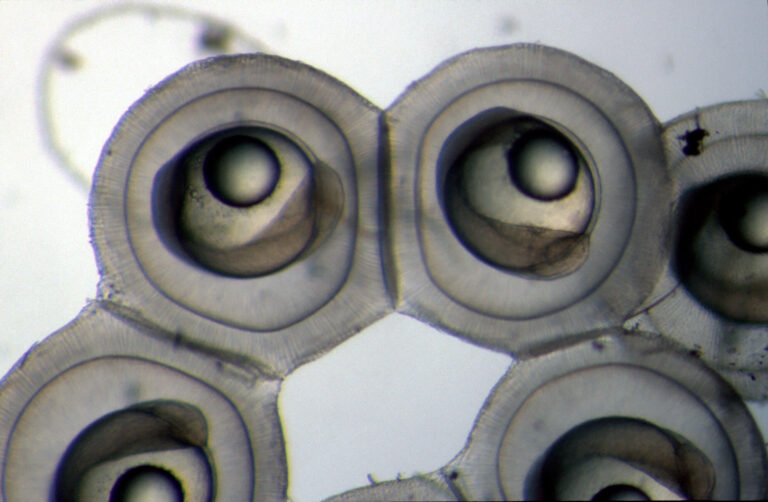

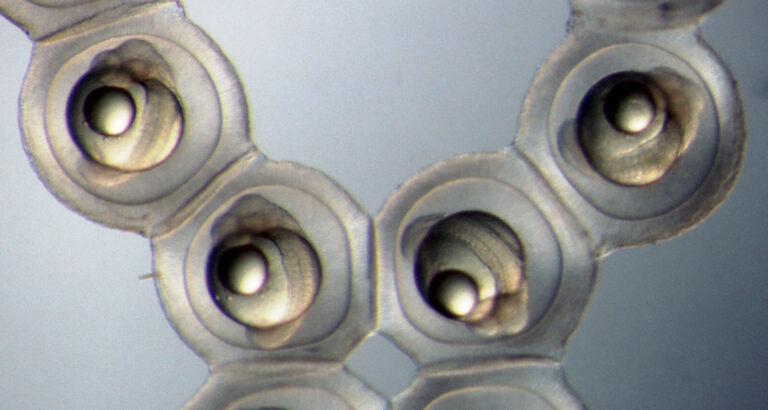

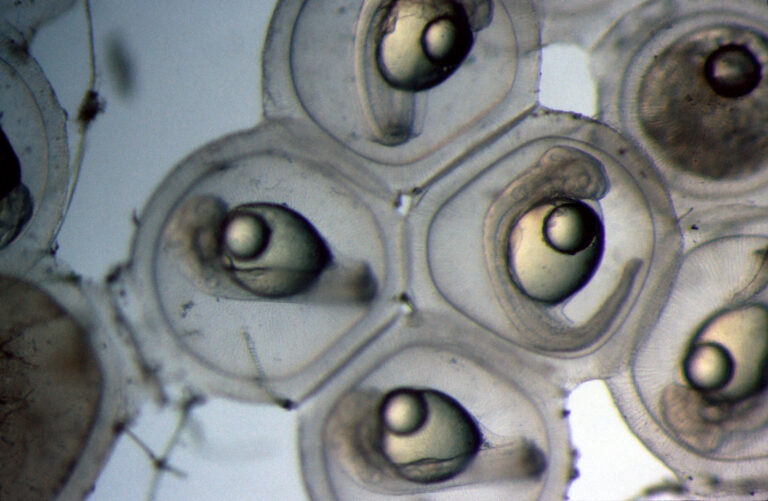

Verschiedene Entwicklungsstadien beim Flussbarsch

Barscheier 2 Stunden nach Befruchtung bei 12° C

Barscheier 2 Stunden nach Befruchtung bei 12° C Barscheier nach 24 Tagesgraden bei 12° C

Barscheier nach 24 Tagesgraden bei 12° C Barscheier nach 36 Tagesgraden bei 12° C

Barscheier nach 36 Tagesgraden bei 12° C Barscheier nach 48 Tagesgraden bei 12° C

Barscheier nach 48 Tagesgraden bei 12° C Barscheier nach 72 Tagesgraden bei 12° C

Barscheier nach 72 Tagesgraden bei 12° C Barscheier nach 84 Tagesgraden bei 12° C

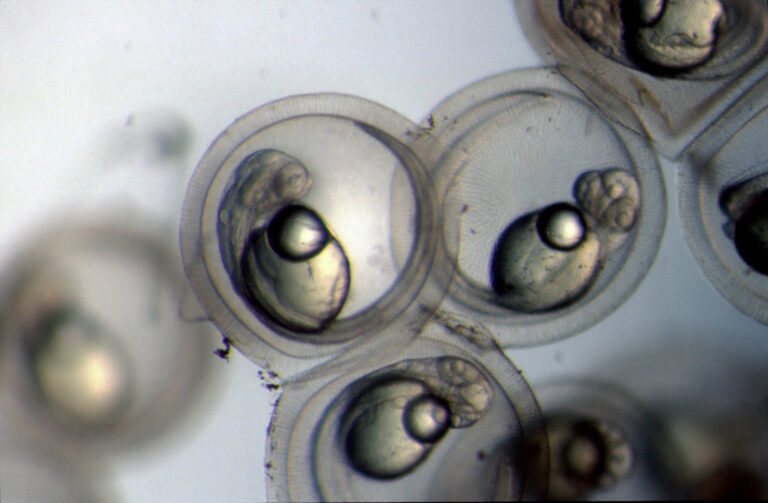

Barscheier nach 84 Tagesgraden bei 12° C Barschlarve nach 96 Tagesgraden bei 12° C

Barschlarve nach 96 Tagesgraden bei 12° CDer Barsch besitzt einen gedrungenen Körperbau mit einem hohen Rücken. Die große Maulspalte ist endständig. Das Maul ist mit vielen Zähnen bestückt. Von den zwei Rückenflossen weist die vordere ausschließlich stachelartige Hartstrahlen und am Ende einen charakteristischen dunklen Fleck auf. Die Grundfärbung schwankt von Graugelb über Messinggelb ins Grüngelbe. Der Rücken ist dunkler, der Bauch weißlich. Über die Seiten sind 6-10 dunkle Querbinden angeordnet. Die Brustflossen sind gelblich bis gelbgrün gefärbt, die Bauch- und Afterflossen gelblich bis Rot und die Rücken- und Schwanzflossen bräunlich gefärbt. Die Färbung ist sehr variant. Goldvarietäten treten selten auf.

Flossenstrahlen:

| Rückenflosse | 1:13-17; 2:14-18 |

| Schwanzflosse | 17 |

| Brustflosse | 14 |

| Bauchflosse | 6 |

| Afterflosse | 10 – 12 |

| FettflosseFlosse zwischen Rücken- und Schwanzflosse | keine |

Anzahl Schuppen auf SeitenlinieDas Seitenlinienorgan ist eines der Hauptsinnesorgane der Fische. Namensgebend ist die bei vielen Fi...: 58-67 Schuppen